| La VOCE | COREA | CUBA | JUGOSLAVIA | PALESTINA | RUSSIA | SCIENZA |

Stampa pagina |

Stampa inserto |

La VOCE 1702 |

P R E C E D E N T E | S U C C E S S I V A |

| La VOCE | COREA | CUBA | JUGOSLAVIA | PALESTINA | RUSSIA | SCIENZA |

Stampa pagina |

Stampa inserto |

La VOCE 1702 |

P R E C E D E N T E | S U C C E S S I V A |

La VOCE ANNO XIX N°6 | febbraio 2017 | PAGINA C - 35 |

|

Questioni della Scienza

a cura di A. Martocchia

La scomparsa del marxismo nella didattica e nella ricerca scientifica in economia politica in Italia[ESTRATTI dall'articolo apparso sul numero 1-2 (2016) della rivista MATERIALISMO STORICO, diretta da Stefano Azzarà

Ripubblicato su: http://contropiano.org/

Le evidenziazioni in grassetto sono nostre. AM]

È un dato di fatto che, nelle sue diverse declinazioni, il marxismo è stato espunto dai programmi di insegnamento dei corsi di Economia Politica in Italia, ed è del tutto marginale nella ricerca scientifica. È anche un dato di fatto che il marxismo italiano, nel corso del Novecento, ha fornito contributi di massima rilevanza sul piano internazionale e che quella tradizione può considerarsi, allo stato dei fatti, sostanzialmente terminata. Per le motivazioni che verranno presentate a seguire, si è imposto un nuovo paradigma dominante che, per pura semplicità espositiva, possiamo definire neoliberista (...

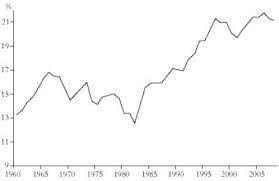

In prima approssimazione, potrebbe risultare sorprendente che queste teorie risultino dominanti, a ragione del loro palese fallimento; un fallimento che attiene sia alla diagnosi della crisi e alle fallaci prescrizioni di politica economica che ne derivano, sia alla palese incapacità previsionale (...). Tuttavia, una ricerca di Luca De Benedictis e Michele Di Maio, condotta somministrando questionari a economisti accademici italiani, rileva che solo il 3% degli intervistati si dichiara marxista, a fronte del circa 50% di economisti che si dichiara “eclettico” e “neoclassico” e del 20% che non si dichiara affatto, considerandosi verosimilmente un economista nell’accezione di Maffeo Pantaleoni. L’ipotesi interpretativa che viene avanzata fa riferimento alla convinzione secondo la quale non è possibile comprendere questo fenomeno se non si comprende il processo di ristrutturazione del capitalismo italiano nella crisi. In particolare, verrà argomentato che i] la lunga recessione in corso ha accentuato la fragilità del tessuto produttivo italiano, collocandolo sempre più in una specializzazione produttiva in settori maturi; ii] in questo contesto, le imprese italiane hanno significativamente ridotto la domanda di lavoro qualificato e la domanda di ricerca di base e applicata; iii] i governi che si sono succeduti negli ultimi anni hanno assecondato questa dinamica depotenziando il sistema formativo e, al tempo stesso, mettendo in atto dispositivi di valutazione della ricerca che, di fatto, nell’area delle scienze sociali (e in Economia in particolare) provano a marginalizzare, se non del tutto ad annullare, la produzione di “pensiero critico” È utile, in premessa, inquadrare i processi di ristrutturazione del capitalismo italiano nel contesto più generale dei nuovi rapporti di forza capitale-lavoro, prendendo atto che, almeno a partire dagli anni Ottanta, il ciclo politico ha visto radicalmente ribaltarsi i rapporti di forza a vantaggio del Capitale. Per quanto è possibile fornirne una stima esatta, l’andamento del saggio del profitto è stato sostanzialmente quello descritto in Fig. 1.  Figura 1: l’andamento del saggio di profitto nei principali Paesi OCSE

Figura 1: l’andamento del saggio di profitto nei principali Paesi OCSEIl ciclo di lotte operaie degli anni Settanta ha determinato una significativa flessione del saggio di profitto nella gran parte dei Paesi OCSE. Il Capitale ha reagito creando un esercito industriale di riserva di enormi proporzioni: strategia resa possibile dall’implosione dell’URSS e dalla conseguente c.d. globalizzazione, secondo uno schema definito di «lotta di classe dall’alto» (...) o di «attacco globale al lavoro» (...). Il principale strumento attraverso il quale si è realizzato questo disegno è la redistribuzione dell’onere fiscale a danno del lavoro dipendente, sia mediante la maggiore regressività dell’imposizione diretta, sia mediante la maggiore incidenza dell’imposizione indiretta (per sua natura, regressiva). È necessario specificare che il capitale al quale si fa qui riferimento non va inteso nell’accezione classica, essendo fondamentalmente capitale finanziario e rendita finanziaria. Ciò a ragione del fatto che i processi c.d. di finanziarizzazione si sono associati a incrementi significativi delle quote di profitto destinate a usi improduttivi (tipicamente la speculazione, ma anche la crescita dei consumi di lusso), definendo una condizione di riproduzione basata sul “divenire rendita del profitto”. La lotta di classe “dall’alto” si è tradotta in una rilevante compressione della quota dei salari sul Pil, un formidabile attacco ai diritti dei lavoratori, e, per quanto qui rileva, una riorganizzazione dei sistemi formativi pienamente funzionale alle nuove forme di regolazione capitalistica. E ha dato luogo anche a una ridefinizione della divisione internazionale del lavoro, che ovviamente ha riguardato anche l’Italia. La struttura produttiva italiana è composta in larga parte da imprese di piccole dimensioni con scarsa propensione all’innovazione, collocate in settori produttivi “maturi” – agroalimentare, turismo e Made in Italy – con un comparto dei macchinari che tende a diventare sempre più marginale (...) Ciò che è accaduto, e che rileva per le argomentazioni qui presentate, è un significativo processo di deindustrializzazione (...) che ha riguardato l’intera economia italiana e ancor più il Mezzogiorno. È opportuno osservare che i processi di deindustrializzazione sono in corso nella gran parte dei Paesi OCSE e che, in quei Paesi, sono fondamentalmente associati a processi di finanziarizzazione (...). L’Italia è, fra questi (e ancor più nel confronto con i Paesi anglosassoni), il Paese nel quale questi ultimi si sono manifestati con la minore intensità. A partire dagli anni Novanta, l’economia italiana ha sperimentato una continua riduzione del tasso di crescita della produttività del lavoro e, data l’ampiezza del periodo considerato, il fenomeno può considerarsi strutturale e derivante da una dinamica di lungo periodo che ha generato la progressiva desertificazione industriale dell’economia italiana (...). |

Ciò che in sostanza sembra delinearsi nello scenario italiano è che l’Italia è destinata a diventare sempre più un Paese di attrazione turistica (tipicamente nel Mezzogiorno), con pochi poli industriali localizzati nel Nord del Paese e un’ampia platea di piccole imprese collocate in settori a bassa intensità tecnologica. Non a caso, il sottofinanziamento delle università ha raggiunto livelli tali da far prefigurare a SVIMEZ la chiusura totale delle sedi meridionali (non di singoli corsi di studio) nei prossimi venti anni e un drastico ridimensionamento dell’intero sistema universitario pubblico nazionale. (...) Il settore della formazione nel suo complesso (scuola e università) è stato il settore al quale i governi che si sono succeduti negli ultimi anni hanno somministrato le dosi più massicce di austerità,

assecondando la riduzione della domanda di lavoro qualificato e di ricerca di base e applicata espressa dalle nostre imprese. Abbiamo effettivamente troppi laureati, non già nel confronto internazionale (ne avevamo e ne abbiamo notevolmente meno), ma troppi rispetto alle esigenze di un tessuto produttivo che, anche per la caduta della domanda interna conseguente allo scoppio della crisi e dell’avvio delle politiche di austerità, accentuava le sue criticità: piccole dimensioni aziendali e scarsa propensione all’innovazione. Dunque, bassa (e declinante) domanda di lavoro qualificato e di ricerca di base e applicata. Dunque, compressione della spesa per istruzione e ricerca. Nella totale assenza di politiche industriali finalizzate alla crescita dimensionale delle nostre imprese e all’attivazione di flussi di innovazione. Se dunque le politiche formative mirano a dequalificare la forzalavoro per accentuare la moderazione salariale già in atto, occorre chiedersi se ciò sia una strategia efficace ai fini della fuoriuscita dalla recessione. La risposta è no, per due fondamentali ragioni. La moderazione salariale riduce i consumi e ha effetti di segno negativo sui profitti delle imprese che operano sul mercato interno. In più, la riduzione dei salari e dei consumi disincentiva gli investimenti generando, contestualmente, una caduta della domanda aggregata e del tasso di crescita della produttività del lavoro. (...) Misure di incentivazione delle esportazioni (p.e. le svalutazioni competitive pre-euro) non hanno altro esito se non accentuare le divergenze regionali. E vi è da aggiungere che il tasso di cambio, in linea generale e ancor più nel caso italiano, risente profondamente dei movimenti speculativi di capitale, così che la sua svalutazione potrebbe non avere alcun effetto sulla bilancia dei pagamenti e potrebbe semmai avere effetti di segno negativo sulla propensione – già bassa – delle nostre imprese a innovare (...). È questo lo scenario all’interno del quale occorre inquadrare il progetto di distruzione dell’università pubblica di massa e il consolidamento del mainstream in Economia. L’Economia è una disciplina che orienta le decisioni politiche e che, per questo tramite, influisce in modo significativo sulle nostre condizioni di vita e di lavoro. Chiedersi di cosa si occupano gli economisti, e come viene raccontata l’Economia, non è dunque una domanda oziosa. Un utile punto di partenza per fornire risposta a questa domanda è dato dalla considerazione in base alla quale gli scienziati (e gli economisti fra questi) più che cercare la Verità, ambiscono a persuadere i loro colleghi, i responsabili politici e l’opinione pubblica della verità delle conclusioni delle loro ricerche, al fine di ottenere reputazione. E possono ottenerla per due canali non necessariamente alternativi: diventando “consiglieri del Principe” e/o cercando di ottenere il massimo numero di citazioni dei propri articoli. Con ogni evidenza, ciò avviene all’interno di specifici dispositivi di finanziamento e valutazione della ricerca scientifica, giacché, da un lato, il “Principe” ha sue idee politiche che necessitano di essere legittimate dalla ricerca stessa e, dall’altro, i dispositivi di finanziamento e valutazione non sono affatto neutrali rispetto ai contenuti delle pubblicazioni scientifiche. Si determina, particolarmente (ma non solo) nel caso italiano, un processo di progressivo consolidamento del pensiero unico, di matrice neo-liberista, sulla cui base viene orientata la comunicazione. Passano, così, come verità inoppugnabili, che diventano veri luoghi comuni, tesi assolutamente discutibili o in molti casi palesemente false. Fra questi: «in tempo di crisi occorre fare sacrifici» (messaggio che contiene implicitamente la falsa equiparazione del debito pubblico con il debito privato); «in Italia la spesa pubblica è eccessiva» (essendo, invece, su fonti ufficiali, in linea con la media europea); «abbiamo troppi dipendenti pubblici» (avendone, per contro, su fonti ufficiali, meno della media europea) «abbiamo troppi laureati» (avendone, invece, molto meno della media europea). Si tratta di messaggi che, soprattutto se trasmessi da economisti considerati autorevoli, a maggior ragione se sono professori universitari che lavorano in sedi considerate prestigiose, vengono recepiti come veri – giacché derivanti da tecnici depositari di un sapere scientifico non accessibile ai non addetti ai lavori – e vengono utilizzati per legittimare interventi di politica economica che non possono che essere considerati gli unici possibili. In molti casi, questi messaggi anticipano misure di politica economica, avendo la funzione di creare consenso nell’opinione pubblica sulla assoluta necessità di una “riforma”. Un caso paradigmatico, a riguardo, è rappresentato dalla campagna mediatica che ha preceduto, per molti anni, l’approvazione della c.d. Legge Gelmini e che si è costruita intorno al messaggio secondo il quale i professori universitari italiani sono nullafacenti, baroni, nepotisti (...) Il meccanismo ha natura cumulativa, secondo una sequenza così ordinabile. La valutazione della ricerca in Economia premia di fatto economisti che pubblicano su riviste mainstream; ottengono, in tal modo, reputazione e finanziamenti; le loro sedi possono reclutare giovani ricercatori, ovviamente allineati al pensiero dominante, più di quanto possano fare sedi universitarie nelle quali lavorano economisti non allineati. Il mainstream diventa sempre più tale e, attraverso la reputazione e le reti relazionali che con questa si costruiscono, alcuni fra loro diventano i più ascoltati opinionisti e consiglieri del “Principe”. Nel caso italiano, è stato calcolato che i quotidiani più diffusi (“La Stampa”, “La Repubblica”, “Il Sole 24 ore”, “Il Corriere della Sera”) ospitano quasi esclusivamente articoli di economia scritti da docenti che lavorano in università private (Bocconi e Luiss), o di università pubbliche con la condizione che l’orientamento teorico di chi scrive sia chiaramente liberista, e che sono spesso coautori di articoli scientifici. Si accentua, in tal modo, il monopolio dell’informazione economica. (...) Non è irrilevante considerare l’aspetto generazionale. Gli economisti oggi più influenti in Italia si collocano in una fascia d’età compresa fra i cinquanta e i sessant’anni, salvo alcune eccezioni. (...) ..segue ./.

|

P R E C E D E N T E | S U C C E S S I V A |

Stampa pagina | Stampa inserto | La VOCE 1702 |

| La VOCE | COREA | CUBA | JUGOSLAVIA | PALESTINA | RUSSIA | SCIENZA |